Pierre Baudry

« Quand tu vises une cible, souviens toi que la cible te vise aussi. », Maxime Zen, dans Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc de Eugen Herrigel

Public / destinataires

12 rappels rapides

Tout film redéfinit la position de trois sujets : les personnes filmées, le cinéaste et le spectateur.

Ce triangle, simple en apparence 1, demande cependant quelques éclaircissements.

1. Il n’y a pas une, mais deux sortes de spectateurs : d’une part, le destinataire du travail de représentation effectué par le cinéaste et par les personnes filmées ; de l’autre, le public effectif que le film peut rencontrer. Ces deux spectateurs ne sont pas du même ordre : le destinataire est un facteur constitutif du film, il est une dimension du message, et peut être analysé en termes sémiotiques ; le public effectif, par contre, est une population, qui peut parfois être recensée et devenir l’objet d’enquêtes sociologiques, ethnologiques ou historiques.

Cette différence est essentielle, et on ne pourrait l’oublier que dans des utopies invoquant l’idée d’une « communication transparente ». Un locuteur ne peut pas avoir la maîtrise du contexte culturel et émotionnel dans lequel son message sera reçu.

2. Il n’y a pas un, mais deux destinataires (au moins) : celui du cinéaste n’est pas le même que celui des personnes filmées.

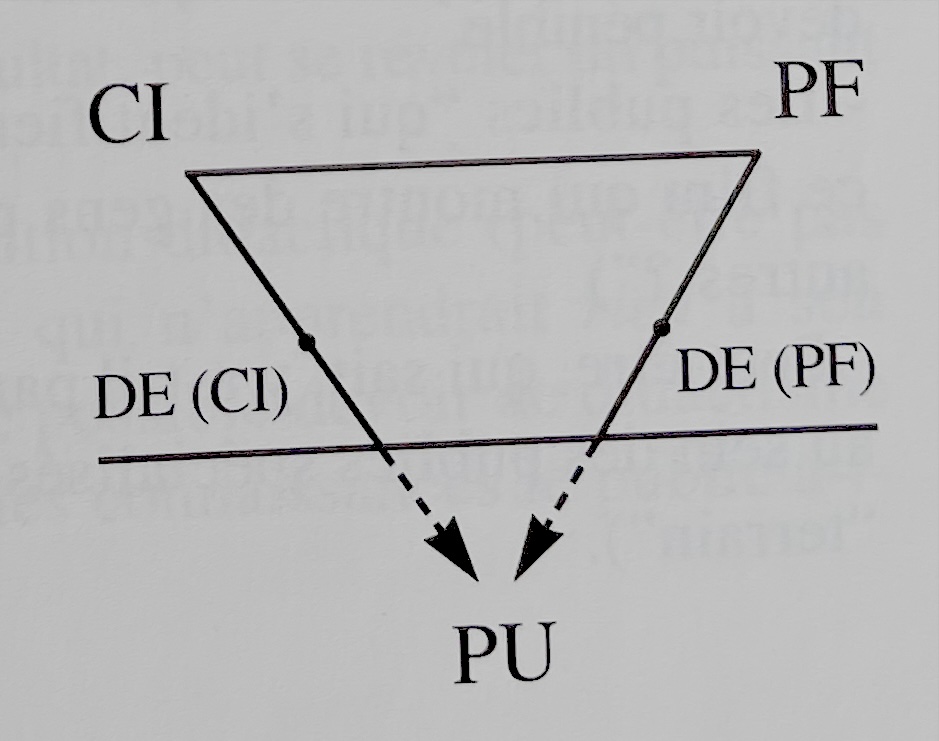

On peut tracer le schéma suivant :

CI cinéaste

PF Personnes Filmées

DE Destinataire

PU Public

3. Destinataire : on peut l’entendre comme le spectateur conçu et visé par tous les gens qui participent au filmage ; mais on peut nuancer : tout locuteur, même sans le savoir ni le penser, s’adresse à un modèle de l’Autre, qui modèle le message. On suivra ici la formule de Lacan : « Le style, c’est l’homme à qui on s’adresse » 2.

D’où deux conséquences immédiates :

- La question : « Qui dit cette histoire ? » peut se renverser en : « Pour qui est-elle dite ? »

- Les destinataires peuvent être pluriels, aussi bien pour le cinéaste que pour les personnes filmées.

4. On pourra distinguer quatre sortes de public :

- Un public autoscopique. La population des spectateurs est supposée être la même que celle des personnes filmées (par exemple, pour un film de vacances en famille).

- Un public « qui s’identifie ». La population des spectateurs, dans ce cas, a de fortes raisons de se reconnaître dans les personnes filmées (par exemple : un paysan voyant un film à propos de paysans ; un Same, un film sur les Same…)

- Un public spécialisé (exemples : un ethnologue qui étudie les Bamilekés voyant un film sur les Bamilekés ; un anthropologue visionnant un film anthropologique).

- Un public général (par exemple, des spectateurs de télévision voyant par hasard un documentaire sur les Aborigènes d’Australie).

La « construction du spectateur », à mon avis, est la façon dont la visée d’un public « travaille » la définition du destinataire d’un film.

5. Sur ces quatre catégories de public, on peut faire les remarques adventices suivantes :

- Toute personne faisant partie d’un public général peut accidentellement devenir un spectateur spécialisé.

- Les publics spécialisés vivent parfois leur spécialisation comme une sorte de devoir pénible.

- Les publics « qui s’identifient » sont obsédés par l’Altérité (« J’approuve ce film qui montre des gens pareils à moi… mais que vont en penser les autres ? »)

- Peut-être, qui sait, y a-t-il parfois un processus particulier d’identification au sein des publics spécialisés (par exemple, un ethnologue fasciné par son « terrain »).

Le public autoscopique pose une série de questions particulières, que j’aborderai dans la deuxième partie de ce texte, où j’émets quelques remarques à partir d’un travail en cours.

6. Les critères d’évaluation diffèrent selon les publics :

le public autoscopique a besoin de traces de réalité (« C’est arrivé, c’était moi ») ;

Le public « qui s’identifie » réclame que le film soit juste (Exemple du film militant : « Ce film donne une image juste du groupe dont je fais partie, et de ses revendications »).

Le public spécialisé demande de la vérité.

Le public général attend au moins de la vraisemblance.

7. Une difficulté particulière surgit dès lors qu’on vise plus d’un public. Exemples : « Un film militant qui puisse toucher un large public » ; « Un documentaire sur l’Indonésie visible aussi bien par les Indonésiens que par un public européen » ; « Un film industriel utilisable “en interne” et “en externe” (dans et hors de l’entreprise) »…

Il en résulte souvent une contradiction entre destinataires, qui crée l’impression que le film est, comme on dit, « entre deux chaises ». Deux messages coexistent, et se gênent l’un l’autre.

8. Se soucier des réactions du spectateur est reconnu, dans le cinéma de fiction, comme un aspect de ce qu’on nomme couramment la dramaturgie. La plupart des documentaristes savent que la dramaturgie est aussi une dimension de leur travail, mais qu’elle peut facilement entrer en contradiction avec le nécessaire effet de vérité : aux yeux d’un public soupçonneux, jouer avec des effets émotionnels sera perçu comme une dramatisation artificielle, voire un pur et simple trucage.

Mais la contradiction entre vérité et drame n’est pas essentielle : la dramaturgie existe nécessairement dans un documentaire, dans la mesure où le film ne dit pas tout depuis son début. Réserver du mystère, par exemple en décrivant un processus sans donner tout de suite son résultat, peut se révéler un puissant ressort dramaturgique.

9. Le genre documentaire possède une tradition didactique (peut-être pas fondamentale : que dire d’un documentaire qui n’apprendrait rien à son public ? Mais c’est un autre problème…). Ce possible devoir de didactisme pose au film une question particulière : quelles connaissances le public a-t-il déjà sur le sujet ?

Il s’agit d’un point particulièrement délicat : si le public sait déjà ce que le film lui montre ou lui raconte, il risque de s’ennuyer. Et si, par crainte d’ennuyer, le film ne donne pas des informations que son public ignore, ce dernier se sentira « perdu »

C’est une question de style, avec un large éventail de choix entre deux pôles : d’un côté, un film qui tente d’expliquer chaque détail ; de l’autre, un document sans aucune clé d’interprétation (pas même, par exemple, le sens des dialogues qu’échangent les personnes filmées dans une langue mystérieuse).

À un extrême, le film assigne le rôle d’élève à son spectateur, avec l’espoir qu’il va apprendre, et qu’il saura « tout » à la fin du film. À l’autre, le spectateur est mis en demeure de tout déchiffrer par lui-même, avec le risque de ne rien y comprendre.

Chaque film choisit le niveau et les moyens de son didactisme ; et il est difficile, ici, d’émettre autre chose qu’une opinion. La mienne est la suivante : quoi qu’il cherche à montrer ou à expliquer, un film a toutes chances d’être bon si j’ai l’impression de comprendre grâce à la connexion d’une image avec une autre, d’un son avec un autre, plutôt qu’à travers la voix « divine » d’un commentaire off. Les livres sont d’excellents supports pour légender des images, et certains mauvais films auraient pu être de bons livres 3.

10. Souvent, le documentariste se voit comme un intermédiaire, un traducteur, une « interface » entre la réalité qu’il enregistre et le futur public. Il connaît le « terrain » mieux que ne le fait le public ; il connaît le public mieux que les gens qu’il filme ne le font.

Cela a souvent été exact, et l’est encore parfois aujourd’hui. Quelle idée Nanook avait-il du public du film de Flaherty ?

Mais, de plus en plus, désormais, les codes narratifs du cinéma sont connus partout. Les « naïfs indigènes » se font rares, au point que le cinéaste, d’une certaine façon, n’est plus forcément un intermédiaire. Certains films établissent-ils une communication directe des personnes filmées avec le public ?

Je ne sais pas quelle est la réponse, et peut-être la question elle-même n’est-elle plus de mise : les films « dialogiques », selon MacDougall 4 et d’autres, ne sont-ce pas des films où le discours des personnes filmées peut être entendu sans intermédiaire, du moins apparemment ?

11. Dans son rôle d’intermédiaire, le documentariste croit parfois qu’il a à faire un choix. Par exemple, comment montrer des événements et des images qui risquent d’être pénibles à son futur public ? Un lieu-commun des films ethnographiques est l’égorgement d’un animal par une tribu nomade. Souvent, cela est montré avec insistance, avec un gros plan de l’œil de la bête mourante. Le cinéaste sait naturellement que cette image va choquer son public « européen », qui n’est plus habitué à être confronté à la mort d’un animal. Alors, pourquoi la montrer ainsi ? Le documentariste, sans doute, pense qu’il doit montrer cette mort bien que l’image en soit pénible. Tel serait le prix de la vérité : une insupportable agonie comme preuve de réalité. De réalité, car cet égorgement vous montre de façon dramatique que cette tribu nomade n’est pas comme vous.

Mais le gros plan dit quelque chose de plus : il souligne « sadiquement » l’événement, en faisant ressortir la volonté du cinéaste de ne pas être « du côté de » son public. C’est un effet purement rhétorique : rien ne prouve que la tribu nomade en question voie l’événement en termes de gros plans.

Le point de vue du cinéaste n’est certes pas le même que celui des personnes filmées.

12. On utilise couramment le terme de point de vue, essentiel à toute réflexion sur le documentaire, dans un sens assez large et plutôt vague : l’opinion d’un cinéaste sur une réalité. Mais on peut le définir plus précisément : c’est la projection de cela vers un destinataire.

Pour reprendre notre petit diagramme du début, un point de vue y est représenté par l’angle entre les lignes CI-PF et CI-DE(CI).

C’est aussi l’angle formé par les lignes PF-CI et PF-DE(PF), puisque les personnes filmées ont un point de vue, elles aussi.

Sur ce diagramme, quelque chose reste défini de façon uniquement négative : la ligne séparant les Destinataires du Public. Comme ce diagramme est l’image d’un modèle de communication dans lequel il n’y a pas d’échange, on pourra donner une meilleure définition de cette ligne : c’est le plan du film lui-même, qui matérialise les volontés et intentions du cinéaste et des personnes filmées, mais peut être interprété par un public de façon totalement imprévisible.

Ce modèle peut être lu en sens inverse : un public, à travers un film, ne rencontre ni de réelles personnes filmées, ni un cinéaste réel, mais leurs rôles imaginaires induits par le film.

Images de bonheur

Nous sommes désormais habitués à utiliser des outils pour enregistrer et conserver des images et des sons dans les circonstances les plus variées de la vie privée, de la vie de famille ou de la communauté. À la suite de la photographie, du film et du magnétophone, aujourd’hui la vidéo a de plus en plus pour rôle de produire des « extensions de mémoire » 5.

Ce qui est ainsi conservé est d’une double nature : pas seulement la trace de l’événement ou de l’objet, mais aussi la présence de l’opérateur. Si, pendant un voyage à Athènes, je photographie l’Acropole au lieu d’acheter une bonne carte postale, c’est pour pouvoir (me) dire : « j’y étais ». Plus ou moins perceptible selon les cas, il y a toujours un effet de signature. Cet effet peut parfois être interprété comme le signe d’un désir d’appropriation. Au lieu d’emporter l’Acropole avec moi, j’en prends une photo. Désir d’emprise (Bemächtigungstrieb).

En d’autres circonstances, on peut comprendre l’effet de signature comme le signe d’un désir d’appartenance. Ainsi, des travailleurs immigrés en France, quand ils retournent en Espagne ou au Portugal à l’occasion d’une fête, emportent souvent une caméra vidéo. C’est pour eux une façon de (se) prouver que malgré leur exil, ils sont toujours membres de la communauté, puisqu’ils s’en instituent les mémorialistes.

La plupart des images enregistrées ne concernent pas la vie quotidienne, mais des moments de fête : visites de famille, voyages, cérémonies. Le fait de les enregistrer les authentifie comme festifs.

Ici, nous retrouvons notre remarque à propos du public autoscopique, qui utilise le film, avant tout, comme trace de réalité.

D’habitude, nous essayons de nous échapper quand des amis proposent de nous projeter une vidéo de famille — comme, autrefois, les séances-diapos de vacances. Nous sommes sûrs par avance d’en retirer un grand ennui.

En tout cas, cet ennui n’est sans doute pas le seul fait des invités, mais aussi, souvent, celui des membres de la famille. Après quelques projections, la bande est rarement revue, même si on la garde précieusement. Après un temps, le principal est de savoir qu’elle existe, virtuellement consultable à jamais 6.

Il ne s’agit certainement pas d’une invitation à s’ennuyer (à moins que vos hôtes soient pervers !), mais à participer à une cérémonie privée. À travers ce genre d’invitation, un ami reçoit le signal qu’il est traité comme un membre d’une « famille étendue ». C’est pourquoi, d’ailleurs, il serait impoli de refuser. D’habitude, un film de famille a un destinataire défini : la famille elle-même, et les proches. Il a également un public limité et dénombrable : sauf exceptions accidentelles, il n’est vu que par les spectateurs choisis par la famille.

Telle est peut-être la différence essentielle entre le film de famille et le film « en général » : le premier est censé demeurer privé. Le film « en général », au contraire, des lors qu’il est projeté en public, ne peut pas prétendre garder la maîtrise de la composition de son public 7.

C’est pourquoi l’accès aux film de famille est parfois un peu difficile pour ceux qui s’intéressent au genre.

J’ai récemment eu l’occasion, par hasard, de voir la vidéo d’un mariage au Portugal, mariage qui a eu lieu dans une famille avec laquelle je n’ai aucune relation ni connaissance.

Je me suis senti mal à l’aise, comme quand on lit accidentellement une lettre dont on n’est pas le destinataire. Mais j’ai trouvé que les codes d’expression étaient si différents de ceux des films que j’ai coutume de voir que j’ai voulu en savoir plus. Le point de départ a donc été ma curiosité sur le fossé qui sépare ce type de document du film documentaire.

J’ai pu visionner trois autres vidéos de mariages : un autre au Portugal, et deux en France (avec cérémonie à l’église).

Pour préserver leur anonymat, j’appellerai ces bandes MP1, MP2 (MP = Mariage Portugais), MF1 et MF2 (MF = Mariage Français).

Le corpus est évidemment trop restreint pour autoriser des conclusions générales (par exemple, ces quatre mariages sont catholiques). C’est pourquoi les notes qui suivent doivent être lues comme une série de questions et d’hypothèses de travail.

De plus en plus, ces dernières années, la traditionnelle photo de groupe pendant une noce trouve son complément dans une vidéo, dont l’enregistrement a pour propos de fixer tout ce qui peut se passer durant la journée de mariage.

Cette vidéo est enregistrée tantôt par quelqu’un de la famille (MF1 et MF2), tantôt par un vidéographe professionnel (MP1 et MP2). Les résultats sont assez différents : le vidéographe professionnel est dans une position très particulière envers les personnes filmées, puisque celles-ci le paient, et constituent son futur public. Il se doit de produire une vidéo qui satisfasse à la demande de ce public. Il n’appartient pas à la famille, mais est admis en tant qu’assistant (ou comme un officiant — ou serviteur — parmi d’autres engagés pour le rituel). En particulier, il lui est interdit de montrer une distance critique. Il est un témoin, et ne doit pas interférer dans le déroulement du rituel. Le résultat de son travail se doit d’être assez bon pour justifier le paiement qu’il demande. Il doit donner l’impression qu’il a tout enregistré, ou en tout cas n’a rien laissé passer d’important.

Le membre de la famille (ou le proche) a plus de liberté. Tout d’abord, il est un amateur, travaillant pour le plaisir, et cela excusera de possibles imperfections techniques. Il a le droit d’interférer, au moins pendant les moments « faibles » de la journée (MF1 : la cinéaste, qui est une tante de l’épouse, bavarde et plaisante avec le couple avant le repas du soir). Il peut, affectueusement, faire montre d’humour (MF2 est monté en une série de courtes séquences introduites par des intertitres, et accompagné de musique ragtime, à la manière des comédies burlesques). Jusqu’à un certain point, les liens de famille l’autorisent à privilégier certains personnages dont il est le plus proche. Il peut arbitrairement « laisser tomber » certains moments de la journée (MF1 commence après le début de la cérémonie à l’église).

Le « scénario » se compose d’une série de phases (avec des variantes), qui commencent au matin, et finissent le soir :

- Les fiancés et les familles se costument et se préparent avant de partir pour l’église.

- L’entrée à l’église. Le sacrement : sermon, vœux, anneaux. Messe.

- La sortie de l’église. Séance de photos sur le parvis. Conversations de groupes.

- Les gens vont (à pied ou dans un cortège de voitures) jusqu’au lieu de la fête.

- Vin d’honneur. Banquet. Bal.

Je ne crois pas excessif de considérer tous ces moments, sacrés ou profanes, comme les parties d’un seul et même rituel.

L’enregistrement vidéo ne remplace pas la photographie : cette dernière demeure comme une phase, et est montrée comme une séquence parmi les autres dans la bande vidéo, laquelle au contraire décrit l’événement dans son entier (du moins, on peut croire qu’elle le fait).

Ainsi, on peut penser que l’enregistrement vidéo n’est pas l’agglutination, au rituel, d’une nouvelle phase ; il est une transformation qui « couvre » le rituel tout entier.

Qu’est-ce qui change quand un rituel est accompli de façon à pouvoir être revu postérieurement par ses participants, ou par d’autres ? 8

Les participants oublient rarement la présence de la caméra : regards, clins d’œil, sourires, poses, pitreries… signes qu’ils se perçoivent autant comme les acteurs d’un spectacle que comme les actants d’une cérémonie sacramentelle.

Rituel — spectacle. Ce couple, je le suppose, n’est pas nouveau pour les anthropologues. Il serait naïf, sans doute, de percevoir ces deux termes comme opposés. Dans tout rituel, peut-être y a-t-il un aspect de représentation. On pourra dire, en imitant Wittgenstein : Ce qui ne peut pas se dire, se montre.

Mais, vraisemblablement, le rituel, par le fait qu’il est enregistré, reçoit un niveau supplémentaire de fonctionnement et d’interprétation.

Depuis vingt ans environ, la télévision a pris de l’importance dans nos sociétés : elle est capable de relayer pratiquement tous les autres media : cinéma, théâtre, music-hall, actualités, sport, messe… Un événement, un discours, désormais, gagnent un surcroît de réalité et de valeur quand ils sont vus dans un téléviseur 9.

Nous arrivons à l’hypothèse : pour un public autoscopique, se voir dans une vidéo de mariage authentifie la cérémonie à laquelle il a participé, ou peut-être même la sanctifie, à un niveau qui ne serait pas strictement religieux (pour autant que cette expression ait un sens).

Un détail de MP2 montre qu’il y a bien quelque chose de cet ordre à éclaircir : au moment où les gens entrent dans l’église, la chronologie narrative est brièvement suspendue. Réapparaît le gros plan d’un baiser que les fiancés s’étaient donné avant de quitter la maison, mais cette fois-ci, l’image se « gèle », et vient en surimpression d’un crucifix de l’église. Ce trucage (un effet visuel assez surprenant) peut être vu comme le re-marquage, ou la substitution d’un signifiant (un symbole religieux) à un autre (un contact érotique). En d’autres termes, cette surimpression profère, comme pure image, la bénédiction de l’amour charnel du couple avant que le prêtre ait l’occasion de la prononcer.

Comme je l’ai noté, le vidéographe doit donner l’impression qu’il a enregistré l’événement dans son entier. Cela apparaît de trois façons :

- La durée des vidéos (MP1, MP2 et MF1 font plus d’une heure et demie chacun). Les films ne sont pas montés au sens habituel du terme : le résultat donne plutôt l’impression que les rushes ont été mis quasiment bout à bout, pour garder autant de matériel que possible. Ce qui est logique : toute coupe équivaut à une perte de mémoire.

- Pendant cette longue journée, il y a un moment qui évidemment ne doit pas être manqué : les deux « Oui » et l’échange des anneaux. Ce moment est filmé en plan-séquence, la meilleure manière de manifester qu’il est montré dans sa totalité.

– MP1, par de nombreux gros plans dans toutes les séquences, me laisse croire que tous les participants sont enregistrés sur la bande (y compris un petit chien trottinant joyeusement sur le parvis !). MP2 donne la même impression de complétude, de façon plus systématique, en filmant tout au long la séance de poses photographiques après la sortie de l’église. Tout d’abord, les participants sont filmés tous ensemble — environ soixante personnes. Puis tout le monde vient poser avec le couple, par groupes de deux ou de trois. La séquence dure à peu près un quart d’heure.

Le résultat est une sorte de recensement de la famille et de ses proches. l’imagine que cette « parade » est commentée par le public pendant les projections.

Malgré l’impression que l’événement a été relaté dans son entier, on peut se demander si quelque chose ne reste pas non-dit, non pas en tant que mystère (ce qui est montré parce que cela ne peut pas être dit), mais en tant que secret (ce qui pourrait être dit mais ne doit pas l’être).

Peut-être est-ce tout simplement la nuit de noces, qui fait partie de l’événement, mais qu’il serait indécent de montrer. Bien plus, étrangement, dans aucune de ces quatre vidéos, on ne voit même pas le couple quitter la fête.

Il y a, dans les fêtes de mariage (et pas seulement en France) une vieille tradition d’humour salace : histoires drôles, plaisanteries, chansons, jeux. Tout cela n’apparaît que très peu dans les vidéos, où l’humour reste d’un aspect bien innocent. La censure sur le sexe dessine ici les frontières entre le privé et l’intime.

J’espère que cette remarque ne sera pas prise pour obscène ou incongrue.

Après tout, la question du secret peut aussi bien être posée aux films anthropologiques 10.

Dans MP1, MP2 et MF2, pendant le bal, c’est à dire quand la cérémonie officielle a laissé place à plus de spontanéité, on peut observer un bref moment au cours duquel s’établit un simulacre de « société mâle » : le bal de MP1 a lieu dans un hôtel-restaurant ; dans la pièce d’à côté, il y a une piscine ; le jeune marié défie deux hommes à la course ; ils nagent, en slip ; le marié gagne ; son épouse l’essuie. Dans MP2, le marié et sept autres hommes se mettent en rang et dansent, les bras sur les épaules les uns des autres. Dans MF2, un animateur fait danser les hommes par couples, torse nu. Dans MF1, qui se déroule dans la « bonne société », le même genre d’événement n’est pas si facile à identifier. Mais une bonne partie de la fête finale est occupée par une série de discours au jeune couple, discours tenus surtout par des hommes.

Ces vidéos sont d’intéressants documents, qui mériteraient des commentaires anthropologiques plus articulés.

De tels films ne font pas que relater un événement : ils montrent aussi, évidemment, la nature somptuaire de celui-ci. ils mettent en scène des dépenses 11. Ils montrent que « tout a été fait comme il fallait », qu’on n’a pas été « regardant » — on ne se marie pas tous les jours ! –, que les vêtements, les dépenses pour la cérémonie, la nourriture, les boissons, l’orchestre, l’énergie des participants ont été consommés-consumés plus qu’assez pour prouver que l’événement était exceptionnel.

Le vidéographe de MP1 insiste là-dessus en terminant démagogiquement par un titre qui imite le « logo » de la Columbia (une femme en toge, sur un piédestal, tenant une torche). Ceci est la coda qui dit au public autoscopique que le faste qu’il a déployé était comparable à ceux d’Hollywood. Le somptuaire devient somptueux.

Le travail du vidéographe est de récupérer les dépenses dans une dimension utilitaire, pour en produire une parade.

Pour la famille elle-même, garder des traces des dépenses signifie ne pas tout perdre, mais produire quelque chose à partir d’elles 12, cette chose qu’il est convenu d’appeler « un souvenir ».

Dans MP2, le genre de référence n’est pas la superproduction, mais le roman-photo « romantique ». La bande est ponctuée d’innombrables zooms sur des bouquets de fleurs, et de trucages encadrant les fiancés dans des médaillons. Le mot FIM apparaît sur une image du couple souriant, en surimpression d’une fleur en gros plan.

Dans un cas comme dans l’autre, le vidéographe magnifie l’événement en le mettant en relation, grâce à un « habillage », à un genre, socialement reconnu et prestigieux, de représentation et de narration.

Paradoxalement, la référence aux superproductions hollywoodiennes prouve qu’il s’agit d’images privées ; aucune cérémonie nuptiale (sauf peut-être chez les parvenus…) ne peut prétendre rivaliser avec Cecil B. De Mille. Donc, n’est-ce pas un private joke ?

Que se passe-t-il quand un film privé devient public ?

Ces toutes dernières années, les archives cinématographiques et les chaînes de télévision 13 ont commencé à montrer de l’intérêt pour les collections cinématographiques privées, et parfois à y consacrer des émissions. En 1992, la télévision belge 14 a diffusé une anthologie intitulée Ah ! Les mariages…

Quelles différences peut-on déceler entre de telles émissions et les films de famille ?

- un commentaire off ;

- la disparition des « mauvais » raccords ;

- plus de « moments creux » (sélections et synthèse) ;

- les extraits de films sont entrelardés d’interviews de proches (par exemple un fils commentant le film de mariage de ses parents), ou de femmes âgées et seules (sont-elles des veuves ?) ; on explique qui est qui, on donne des détails sur l’histoire de la famille et les circonstances du mariage, avec des anecdotes amusantes ou attendrissantes.

Nous pouvons tracer ici la frontière entre films privés et films publics : un film privé tend à identifier destinataire et public. Au contraire, un film public présuppose que son public lui est inconnu, et élabore des stratégies pour lui assigner une place en lui transmettant des connaissances (en montrant un contexte) et par des procédés de séduction (appel aux émotions et aux sentiments).

Un film public construit son spectateur. De deux façons :

- la recherche, par le cinéaste, de ce que nous avons appelé style dans la première partie de ce texte ;

- l’attitude des personnes filmées : accepter d’être filmées signifie que leur vie privée devient publique, sans contrôle possible sur la manière dont leurs images seront reçues par le public, et ce d’autant plus que, même dans les films « dialogiques », les personnes filmées n’ont que très rarement le dernier mot sur le montage.

Il serait sans doute intéressant d’enquêter sur qui, parmi les personnes filmées, demande à avoir un contrôle sur le film, et pourquoi.

Deux exemples au moins me viennent à l’esprit : des politiciens 15 et des psychanalystes 16. Ce n’est pas un mystère : plus les gens ont besoin de faire attention aux effets de leur « image » sur un public, et plus ils essaient d’en maîtriser les effets sur le destinataire.

On pourrait essayer une typologie des modalités et degrés dans lesquels les personnes filmées font confiance à un cinéaste, et de ce qu’ils veulent et acceptent pour être saisis dans un film.

(À suivre)

À quelques changements mineurs près, cet article est la version française de Happy tapes, in The Construction of the Viewer : Media Ethnography and the Anthropology of Audiences, publié sous la direction de Peter Ian Crawford et Sigurion Baldur Hafsteinsson, Aarhus, 1994. Ce texte est republié ici avec l’autorisation de l’éditeur : Intervention Press, Castenschioldsvej 7, DK 8270 Hoejbjerg, Danemark.

- Utilisable aussi bien pour les films de fiction, même si la plupart des remarques qui suivent se concentrent sur le documentaire.

J’ai eu une première occasion de commenter ce « triangle » pendant un séminaire au Dramatiska Institutet de Stockholm, en janvier-février 1991, séminaire sur le cinéma direct organisé par Madeleine Bergh, que je voudrais remercier à cette occasion. - Lacan, Ecrits, Editions du Seuil, Paris, 1966, page d’ouverture.

- Dans l’avenir, il se peut que le CD-ROM et le CD-I modifient cette contradiction entre images et commentaire ; en incluant des images et des sons dans un hypertexte, le principe de l’hypermedia permet de passer d’un niveau à un autre, par exemple d’un film à des commentaires, et inversement, au gré de l’utilisateur. Il abolit la nécessaire linéarité du film, et rend possible la consultation d’un film comme partie d’un livre, mais aussi en continu, sans commentaire off ni sous-titres.

- David MacDougall : Whose Story Is It ?, in Ethnographic Film Aesthetics and Narrative Traditions, Actes de la NAFA n°2, publiés sous la direction de Peter lan Crawford et Jan Ketil Simonsen, Intervention Press, Aarhus, Danemark, 1992.

- Photographies, films et bandes magnétiques ne sont pas de la mémoire au sens strict du terme : très évidemment, notre mémoire n’est pas seulement faite d’image et de sons, mais aussi d’idées abstraites, d’odeurs, de sensations tactiles et gustatives, d’états émotionnels… Parler de « mémoire » est donc une réduction, une analogie schématique (mais commode).

Faisant confiance à ces « extensions de mémoire », nous pouvons demander moins de notre mémoire proprement dite : n’avons-nous pas des photos, des films et de la bande magnétique pour se souvenir à notre place ? Peut-être perdons-nous nos capacités de mémoire à mesure que les outils deviennent plus perfectionnés pour produire des « extensions de mémoire ».

Les images et les sons « mis en boîte » peuvent même jouer le rôle d’écrans à la mémoire réelle, de même qu’en psychanalyse on parle de souvenirs-écran (Deckerinnerungen) : notre memoire se condense sur eux, S’identifie a eux, amenant l’amnésie sur le reste. - Hélas, hélas ! Nous commençons déjà à faire l’amère expérience que la vidéo n’est peut-être pas un support très durable !

- Bien que dans une moindre mesure, cette remarque vaut aussi pour certaines sortes de films spécialisés, quand ils sont marqués par un critère d’accès. Par exemple, les « vidéos industrielles » qui sont supposées n’être vues que par les employés de l’entreprise.

- Il n’y a évidemment pas de réponse générale à cette question. Mentionnons un cas très différent : à en croire l’émission L’oeil du cyclone du samedi 3 avril 1993 (Canal +), des tribus indiennes du Brésil utilisent des caméras S-VHS pour enregistrer leurs rituels, et décident ensuite s’ils ont fait comme il convient, ou s’il faut mieux recommencer.

Dans ce cas, la caméra est un instrument de contrôle, tout comme pour les comédiens de théâtre qui enregistrent une répétition afin de se critiquer et de progresser.

Ce n’est bien sûr pas le cas des vidéos de mariage : difficile d’imaginer un couple qui verrait l’enregistrement de ses noces, jugerait que ce n’est pas assez bien, et déciderait qu’il faut recommencer…

Aucun doute, un aspect de répétition existe de toute façon dans les rituels. Mais une autre question est celle de la répétition du rituel lui-même.

La frontière entre ce qui peut être refait et ce qui ne peut pas l’être semble varier selon les cultures et les moments. Par exemple, aux États-Unis aujourd’hui, des couples se remarient officiellement ensemble, sans avoir divorcé entre-temps, pour « renouveler » leur mariage. Il serait impossible, voire impensable, de faire de même en France.

Quant à la répétition, quelque chose change aujourd’hui, peut-être non seulement entre spectacle et rituel, mais aussi entre spectacle et histoire. Citons la pièce représentée à Paris en 1993-94, intitulée Je m’appelais Marie Antoinette, au cours de laquelle il était demandé au public de voter comme un jury. Le choix était offert entre : Non coupable, L’exil, La prison ou La mort. Le public, semble-t-il, n’a jamais voté la mort, mais l’exil.

Un simulacre bien plus étrange a été organisé en 1993, parmi d’autres « reality shows », par une chaîne américaine de télévision. À été répété le procès de James Earl Ray, lequel est condamné à quatre-vingt-dix-neuf ans de prison pour l’assassinat de Martin Luther King. Vingt-cinq années après, le procès a été refait, dans le même tribunal de Memphis, avec un vrai avocat, un vrai juge, un vrai juge d’instruction. Le jury a été choisi conformément aux lois de la justice américaine. Bien sûr, tous ces gens étaient payés par la chaîne. Le procès était transmis à James Earl Ray, dans sa prison de Nashville, de façon à lui donner la possibilité de témoigner. Le verdict a été : « Non coupable ». - Cf mes articles Économiques sur les media, Cahiers du Cinéma, Paris, no 274, mars 1977, et 277, juin 1977.

- Dans Sinmia, documentaire de Kumain Nunguya (Papouasie-Nouvelle Guinée, 1990) sur la construction d’une maison cérémonielle par la tribu des Baruyas, les participants brusquement disparaissent dans la forêt. K. Nunguya, qui est Baruya lui-même, et initié, commente alors : « On va les plonger dans un marais. Je n’ai pas filmé : c’est interdit ». Il s’agit d’un des moments les plus importants de la cérémonie d’initiation. Son manque dans le film n’est indiqué que par cette courte phrase.

- Dans le sens sacrificiel défini par Georges Bataille (commentant Marcel Mauss) : La notion de dépense, in La Critique Sociale no 7, janvier 1933.

- Une analyse plus précise pourrait tenter de distinguer entre désirs de dépense individuels et familiaux. Un documentaire de la télévision suisse (Le plus beau jour de notre vie, de Christian Karcher, 45 minutes, 1992) montre comment fiancée et fiancé, chacun de son côté, prévoient le jour de noces comme « le jour de gloire » de leur vie, et le préparent avec beaucoup de soin, même en l’absence d’obligations familiales. « Il n’y a pas de prix pour être belle et princesse pour un jour ».

- Elles se sont regroupées : Association Européenne des Inédits, c/o RTBF-Charleroi, Passage de la Bourse, 6000 Charleroi, Belgique.

- Ah ! Les mariages…, par André Huet et Bernadette Saint-Rémi, RTBF-Charleroi, série « Inédits », 59 minutes, diffusée le 10 mars 1992.

- Il y a l’exemple fameux de Giscard d’Estaing filmé par Depardon pendant les élections présidentielles de 1974… Le film, 50,81 %, est toujours invisible.

- Il y a quelques années, je voulais interviewer un psychanalyste pour une émission de télévision. Il a accepté, à condition de pouvoir venir pendant le montage et discuter sur la façon d’utiliser sa parole. Ce qu’il a fait, très méticuleusement. Il semblait très attentif à ce que ses patients pourraient percevoir de lui, un personnage d’habitude assez silencieux.

Publiée dans La Revue Documentaires n°9 – Le documentaire à l’épreuve de la diffusion (page 63, 3e trimestre 1994)